十月的红河哈尼族彝族自治州,梯田如镜、古寨含烟,“锦绣云岭 江山如画——云南省2025年主题影视作品系列采风活动”在此拉开帷幕。来自全国的影视创作者穿梭于河口的边境街巷和元阳的云海梯田间,循着红河“艺术家第二居所”的建设轨迹,用镜头捕捉“有一种叫云南的生活”,在沉浸式体验中挖掘创作素材,更为当地艺术旅居生态的提质发展注入新动能。

早在2024年1月,云南省委宣传部、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文联联合印发通知,推动各地探索建设“文化基地+创意园区+人才高地”的文化创意(人才)孵化基地暨“艺术家第二居所”。红河州积极响应,弥勒东风韵小镇入选第一批试点单位、建水紫陶国家级文化产业示范园区入选培育单位,为“艺术家第二居所”的建设奠定了坚实的基础。

东风韵小镇打造“共建共享型”旅居社区,吸引罗旭、海男等知名艺术家设立工作室,年均接待艺术研学团队超50批次;建水紫陶园区则深化校地合作,与云南大学、上海交大、昆明理工大学共建研发平台,2024年红河学院紫陶产业学院正式揭牌,为产业持续输送专业人才。目前,红河州已建成省级非遗工坊2个、协同创新基地1个、各级专家工作站7个(省、市、县)、陶瓷类实训基地4个,建水县焕文书院、蒙自市歌舞剧院等4家单位成为首批州级“文艺两新”集聚区实践基地,初步形成覆盖全域的艺术家驻留网络。

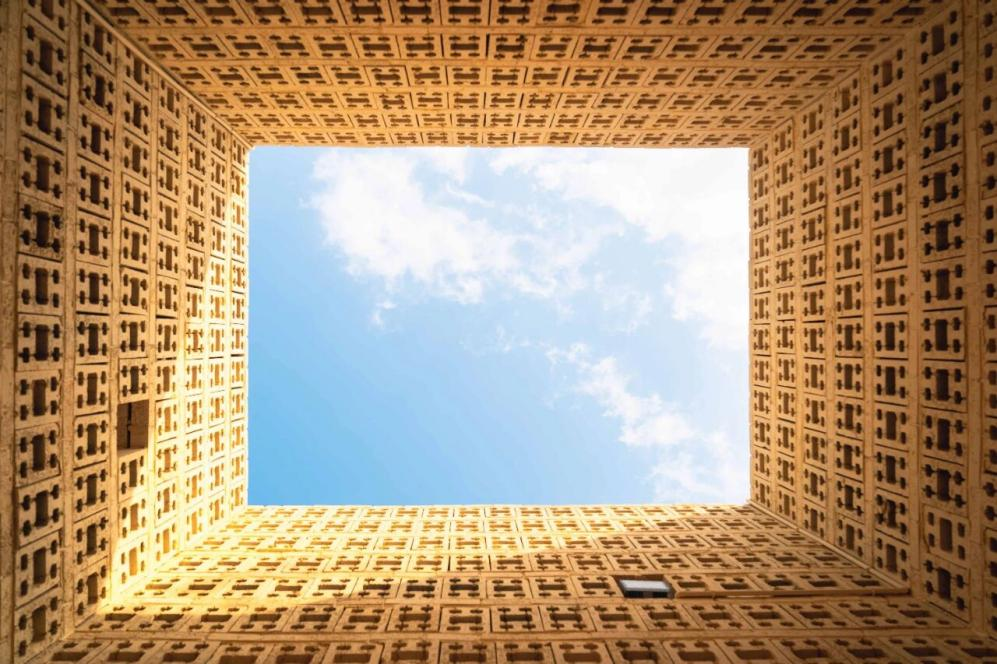

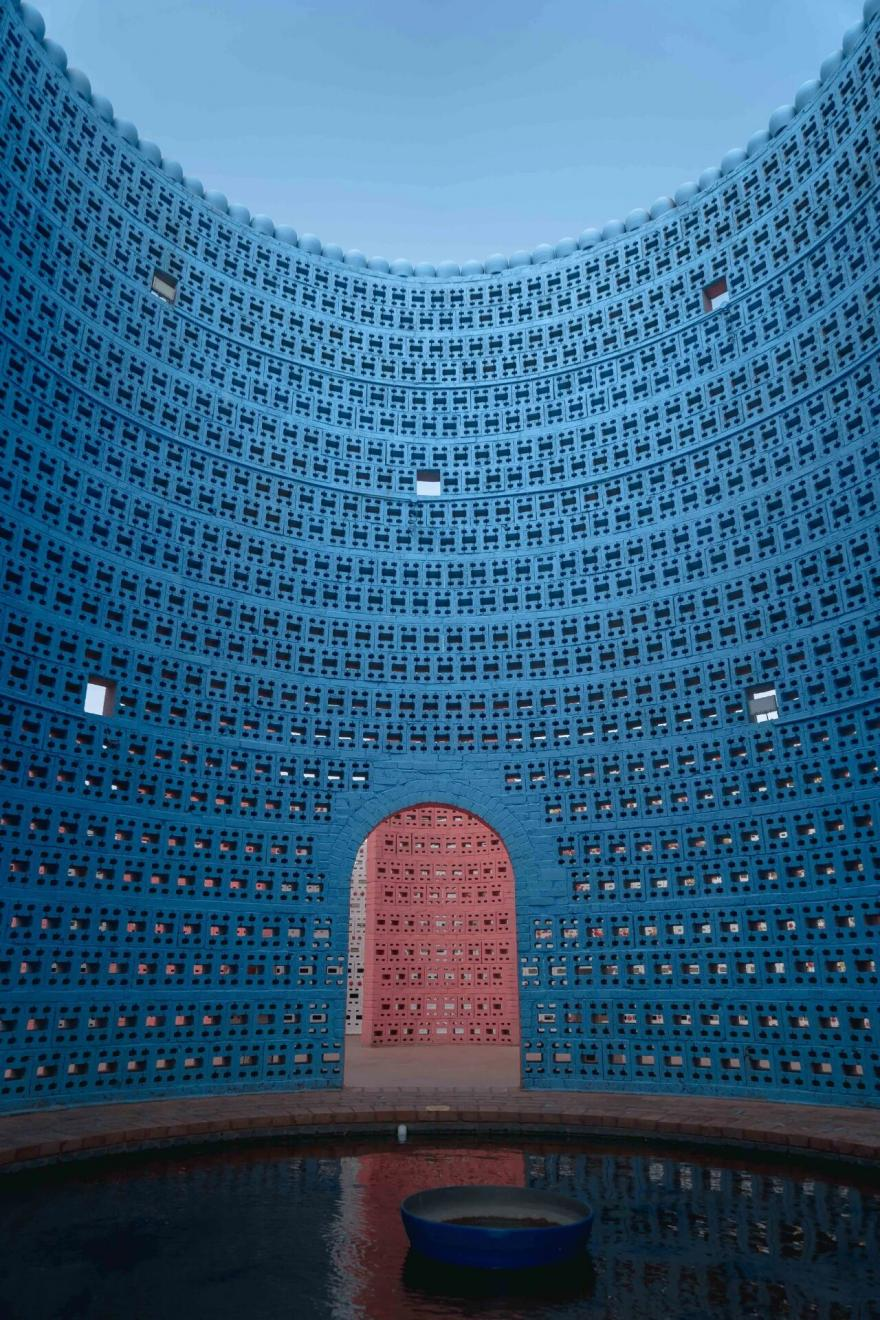

在建水紫陶园区,编剧、导演周七月拿起一件嵌有梯田纹样的紫陶杯,端详其工艺细节,感慨道:“从过去传统的生活器皿,到今天全国知名的艺术‘窑口’,建水紫陶的蜕变本身就是最好的云南故事。”除了示范园区,采风团还走访了建水蚁工坊。红砖砌筑的艺术空间里,云南本土艺术家正以陶土为媒介进行当代艺术表达。

据统计,2024年建水相关“艺术家第二居所”建设单位已举办各类活动50余场,吸引众多国内外陶瓷艺术家和从业者定居于此,带动6万余人投身紫陶产业。

暮色渐染元阳阿者科村,层层梯田泛着金色光芒,村民马春生带着采风团走在田埂上,讲述哈尼族“牛亲家”农耕协作的传统智慧。“清晨随村民下田劳作,傍晚在蘑菇房里聆听古歌,这种沉浸式体验比任何文字资料都来得珍贵。”导演、编剧邱怀阳一边用相机记录村民的生活场景,一边分享感受,“‘艺术家第二居所’不只是旅居,是让你从‘看风景的人’变成‘风景的一部分’。正如村民哼着的古老歌谣‘梯田要常年有水,田埂要年年修’,这种充满烟火气的生活细节,最能触动人心。”

元阳县委宣传部工作人员透露,当地正围绕红河哈尼梯田世界文化遗产景观核心区,积极筹备第二批“艺术家第二居所”申报,期待“森林—村寨—梯田—水系”四素同构生态系统的活态呈现,能为影视创作提供独特的文化符号与叙事空间。

在河口县,采风团沿着中越边境线行走,百年米轨铁路与充满法式风情的老建筑静静诉说着往昔。“这里的美,独特而富有故事感。”制片人、导演陈飞豪站在1903老火车站(河口站)前说:“老火车站适合打造成文旅基地,缉私烈士的事迹能以点带面展现守边英雄群像。我们不仅想通过影视宣传河口文旅,更计划创作一部24集的微短剧,以喜剧色彩呈现口岸文化与中越友谊,让边境故事‘活’起来。”

河口的跨境交融、元阳的梯田智慧、建水的紫陶创新,共同构成了红河“艺术家第二居所”的多元图景。据不完全统计,截至2025年9月,依托“艺术家第二居所”,红河州年均接待艺术创作、研学团队超百批次,带动超百万人次参与文化活动。随着河口、元阳筹备第二批申报,建水蚁工坊等单位新晋加入,红河“艺术家第二居所”的版图正在持续拓展。

“这次采风让我们更清晰地认识到,要把地方特色有效转化为创作优势。”州委宣传部相关负责人表示,下一步将依托“艺术家第二居所”建设,全力做好服务保障,推动文学创作与乡村振兴深度融合,让红河不仅成为艺术家的“灵感栖息地”,更成为云南故事的“影视创作源头”。

云南网记者 赵芸瑞 张顺鋆