近日,红河哈尼族彝族自治州泸西县白水镇桃园村举行了一场特别的签约仪式,村集体成功将集中整治收回的1900余亩集体荒山荒地进行公开承包。这标志着该村通过深化农村集体产权制度改革、规范“三资”管理,成功将沉睡多年的“荒山”变成了集体经济增收的“靠山”,为各村盘活低效资源、壮大集体经济、探索生态价值转化提供了可供复制的经验。

“过去,村里的荒山荒地是块‘心病’,有的合同到期未续,有的被私自开垦,权属不清、管理粗放,资源闲置浪费不说,矛盾纠纷也不少。”桃园村党总支书记马克明说。

面对土地碎片化、管理粗放化、效益低下化的难题,桃园村以改革思维破局,在镇党委、政府指导下,在镇规划、林业等部门力量的支持配合下,对辖区5个村小组逐户走访核查,全面厘清集体低效土地、曾经私垦地块和到期合同底数。面对历史遗留权属争议,专班坚持公开透明、耐心疏导、依法依规,成功化解分歧,累计收回耕地1136亩、园地568亩、林地203亩,为后续盘活奠定坚实基础。

针对收回地块,村集体统一测绘、精准落图、建档入库,彻底告别“糊涂账”。“现在村里的地怎么包、多少钱、钱怎么用,全都摆在明面上,我们心里亮堂,也信服!”村民马大哥的话道出了群众的心声。通过阳光操作,这些曾深陷困局的山地找到了“新主人”,集体资源在规范管理的轨道上实现了保值增值,不仅筑牢了集体经济的“防火墙”,更成为凝聚民心的“黏合剂”。

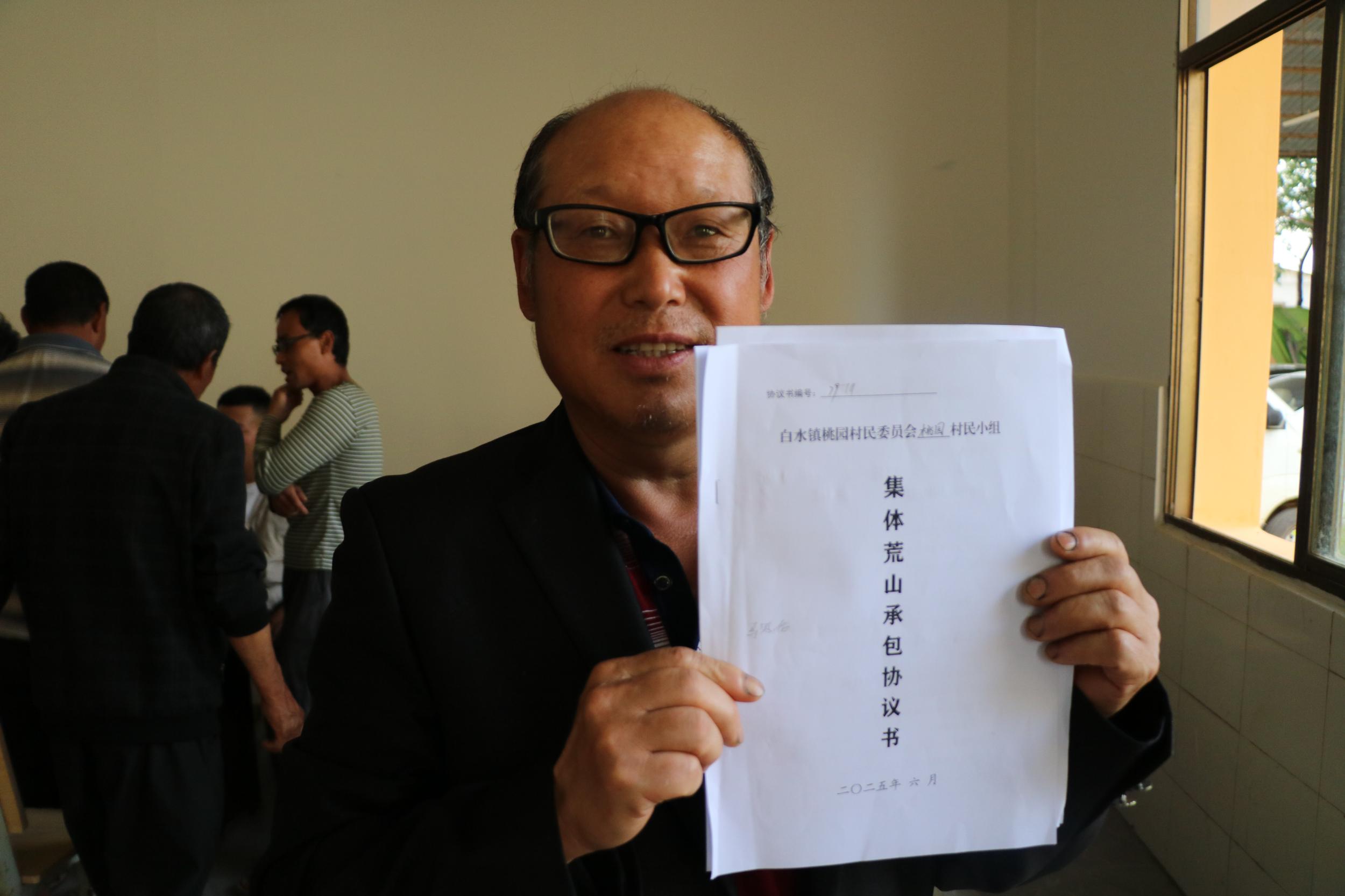

“以前看着荒地心疼,现在签了合同,我马上着手种水果玉米!价格合适,程序透明,干着踏实!”刚签完约的村民李大哥笑容满面。随着一份份承包合同落定,桃园村的荒山正式开启“生金”之旅。此次集中流转,284户农户获得有偿经营权,第一年5个村民小组集体经济预计可增收40余万元。这笔收益将被精准用于村内人居环境提升、沟坝道路维护、公益岗位补贴等民生实事,形成“集体增收—民生改善—群众拥护”的良性循环。

“白水镇桃园村的改革实践,打破了‘谁占谁得’的惯性思维,建立了‘集体所有、村民共享’的新机制。”白水镇党委书记佟婷表示,把群众身边的“糊涂账”算清楚,把分散沉睡的资源聚起来、管起来、用起来,就是最实在的改革赋能,将有效激活乡村发展的内生动力。

云南网通讯员 王成林 曾馨乐 记者 黄翘楚